da www.sinistrainrete.info

Il nodo ecologico nel marxismo

del XXI secolo

di Dante Lepore

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo di Dante Lepore sulla “questione ecologica”, una delle grandi questioni mondiali del nostro tempo, largamente dimenticata nel dibattito in corso.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo testo di Dante Lepore sulla “questione ecologica”, una delle grandi questioni mondiali del nostro tempo, largamente dimenticata nel dibattito in corso. Certo, non mancano le grida di allarme. Di recente, ad esempio, G. Monbiot ha richiamato l’attenzione sull’Insectageddon – la catastrofica diminuzione degli insetti; altri scienziati hanno messo in primo piano il surriscaldamento globale; altre denunce ancora si concentrano sulla penuria (e lo spreco crescente) di acqua. Ma anche gli ecologisti più seri restano imprigionati in visioni parziali, che non arrivano ad afferrare la causa profonda, sistemica, delle minacce alla stessa sopravvivenza della specie, che è costituita dal modo di produzione capitalistico, e dalle sue implacabili, immodificabili, cieche leggi di movimento.

Il contributo di Dante Lepore va, invece, proprio in questa direzione e mette capo alla necessità di dare una risposta di lotta radicale e globale ai poteri globali che esercitano la distruttiva dittatura del capitale sulle nostre vite e sulla vita della natura.

* * * *

1. Marxismo e rapporto capitalistico uomo-natura: gli effetti contro l’uomo

Una delle conseguenze più deleterie scatenate dal capitalismo a danno della natura nel suo insieme animale e vegetale e della sua parte più evoluta e cosciente, l’uomo, sta nell’aver accelerato al massimo, nei ritmi e nel livello quantitativo, la scissione e il saccheggio di entrambi, con riflessi, da alcuni decenni, sull’intero ecosistema (dal greco, oikos significa ambiente), seminando ovunque dove prima c’era unità, comunità, uguaglianza, ogni genere di opposizione, differenza, dominio di alcuni su altri, diseguaglianza economica.

L’uso capitalistico della merce terra coltivabile è lo stesso di quello della merce forza-lavoro: la «valorizzazione», la capitalizzazione, sia essa finanziaria o industriale, che non serve più a soddisfare né il complesso di bisogni dell’uomo, né il suo ambiente naturale, ma a depredarli entrambi. La caratteristica peculiare del processo di accumulazione, della necessità di elevare il saggio di plusvalore e di profitto che tende storicamente a calare, il suo dinamismo (perché il capitalismo è essenzialmente quantità e velocità!), portano inevitabilmente alla separazione dell’elemento culturale e dell’artefice-uomo dalla natura, che da Marx è chiamata il corpo inorganico dell’uomo. Il risultato non può essere che la crisi, la diseguaglianza, l’anarchia o il caos.

Questa caratteristica del funzionamento del capitalismo è connaturata con esso e insopprimibile, ciò significa che, riducendo la quantità e la velocità nella produzione di merci etc., non si supera il capitalismo né lo si rende più umano e rispettoso sia dell’uomo che della natura, non si risolvono i problemi ecologici generati dal capitalismo, rendendolo meno selvaggio e aggressivo, come vorrebbero le ideologie della decrescita più o meno «felice» (S. Latouche, M. Pallante): «fruire di meno beni, consumare meno merci, e soprattutto meno energia e meno territorio». Marx individuò nel lavoro umano, in quanto rapporto dell’uomo con la natura, quello che chiamò il «ricambio organico» o «metabolismo» generale della natura. Ora, alcuni ecologisti e climatologi, come James Hansen, teorizzano l’avvento dell’era «Antropocene», nella quale la specie uomo è divenuta una forza geologica, soprattutto a partire dalla rivoluzione industriale e soprattutto dall’uso intensivo delle risorse energetiche fossili, un uso che modifica profondamente e velocemente l’habitat, mettendo in crisi l’eco-sistema, in contrasto con i ritmi relativamente più lenti anche delle precedenti fasi di urbanizzazione. E fu proprio J. R. Mc Culloch, discepolo di Ricardo,che rilevò come l’invenzione della macchina a vapore avesse lo scopo disollevare dall’incombenza di costruire fabbriche lungo il corso dei fiumi per sfruttare la forza delle cascate naturali dove prima sorgevano le fabbriche lontano dai centri abitati. Da allora il capitalismo ha introdotto la rottura più radicale col passato, che alcuni cominciano definire come «capitalocene» in quanto non solo trasformazione dei rapporti sociali ma anche alterazione del rapporto tra l’umanità e la natura. La separazione tra città e campagna è cresciuta, e la concentrazione della popolazione in nuove, e sempre più grandi, aree urbane ha determinato l’adozione di nuove tecnologie e metodi di lavoro. I combustibili fossili sono diventati la forma dominante di energia, consentendo al capitale di sfruttare ulteriormente la forza-lavoro.

La crisi ecologica prima del XXI secolo non è mai stata un qualcosa di inevitabile. La natura non è dunque un Altro da noi, il nostro “al di là”, e non è soltanto il luogo del nostro insediamento, il nostro habitat, in definitiva il pianeta terra, come lo considerano gli ecologisti, anche quelli più critici e consapevoli. Soltanto il marxismo, in quanto materialismo e in quanto dialettico, non cesserà mai di battere il chiodo su questa elementare constatazione: che la natura siamo anche noi esseri umani e non c’è vulnus inflitto alla natura che non sia un vulnus inflitto alla specie umana. Ciò era evidente a Marx nel rapporto tra città e campagna, allorché la rivoluzione industriale produsse la prima devastante deforestazione d’Europa per il carbone, rapporto città-campagna giunto oggi, quando l’energia da fonti fossili si è spostata sul petrolio, al punto in cui solo alcuni anni fa la popolazione urbana ha superato quella rurale a livello mondiale, con conseguenze sulle masse contadine espropriate e trasferite solo in parte nelle periferie e negli slums delle sempre più mostruose megalopoli, non poche delle quali hanno rapidamente superato la soglia dei 10 milioni di abitanti e anche più. Marx lo vedeva in prospettiva già nel Capitale: «Con la produzione sempre crescente della popolazione urbana che la produzione capitalistica accumula in grandi centri, essa accumula da un lato la forza motrice storica della società, dall’altro turba il ricambio organico fra uomo e terra, ossia il ritorno alla terra degli elementi costitutivi della terra consumati dall’uomo sotto forma di mezzi alimentari e di vestiario, turba dunque l’eterna condizione naturale di una durevole fertilità del suolo». E ne faceva un primo bilancio in termini di saccheggio e distruzione: «La scoperta delle terre aurifere e argentifere in America, lo sterminio e la riduzione in schiavitù della popolazione aborigena, seppellita nelle miniere, l’incipiente conquista e saccheggio delle Indie Orientali, la trasformazione dell’Africa in una riserva di caccia commerciale delle pelli nere, sono i segni che contraddistinguono l’aurora dell’era della produzione capitalistica. Questi procedimenti idillici sono momenti fondamentali dell’accumulazione originaria».

All’inizio del XX secolo[1], c’erano al mondo solo 16 città (la maggior parte delle quali nei paesi sviluppati) con 1 milione o più di abitanti e solo 4 lo superavano (Londra, Parigi, Berlino, New York). Oggi le città con questo numero di residenti sono circa 400 e circa 3/4 di queste si trovano nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, in cui si stima che almeno 1 abitante urbano su 4 viva in assoluta «povertà». Questa povertà è chiaramente visibile in tutte le principali città: inquinamento, quartieri sovraffollati, alloggi inadeguati, un insufficiente accesso all’acqua pulita potabile, ai servizi igienici e ad altri servizi sociali e fame, sempre più fame. Per darne un’idea, nel 2015, secondo la polizia di Delhi (metropoli di 16 milioni nel 2015), sono stati raccolti dalle strade cittadine tremila cadaveri di senzatetto. Fra meno di una decina d’anni, le metropoli di Giacarta, Dacca, Karachi, Shanghai, Bombay conteranno ciascuna venticinque o più milioni di abitanti. Ancora nel 1950, la popolazione urbanizzata dell’intero pianeta era di 736 milioni e 796 mila persone, ma qui comincia l’accelerazione. Negli anni ’60 veniva superato il miliardo e nel 1970 un miliardo 331 milioni e 783 mila. Nel 2000 si raggiunse la cifra di 2 miliardi 274.554. Nel 2005 la popolazione delle città era di 3 miliardi 164.635.

Le previsioni, sempre secondo l’ONU, darebbero:

2010: 3.494. 607.000 abitanti urbanizzati;

2020: 4.209.669.000;

2030: 4.965.081.000;

2040: 5.708.869.000;

2050: 6.398.291.000.

Un’urbanizzazione accelerata, i cui processi sono diversi tra loro, con differenze marcate e sviluppo a pelle di leopardo. In Europa e negli Stati Uniti da qualche decennio dilaga lo sprawl urbano, la cosiddetta «città diffusa» che, espandendosi, perde la densità originaria, travolgendo i vecchi quartieri operai o snaturandoli nella gentrificazione. La gentrificazione è quel processo per cui, nelle metropoli, strati di piccola e media borghesia vanno a vivere in quartieri precedentemente operai, con esclusione di poveri e tendenza all’omologazione di stili di vita, mode e atteggiamenti culturali particolarmente degradanti, postmoderni. Le misure di gentrificazione vengono strombazzate come volte a riqualificare quartieri, aree industriali dismesse e centri storici, in realtà sono motivate da ben altre ragioni, per trasformarle in «aree-vetrina» turistiche e commerciali, o per soddisfare esigenze di gruppi sociali ad alto reddito, o semplicemente per speculazione edilizia. Si creano, oltre le vecchie periferie, nuove aree di marginalizzazione, come le banlieues parigine, le periferie inglesi e i quartieri ghetto, le «aree dismesse» come la «maquiladora» alla «frontera» tra USA e Messico, nata per schiavizzare la manodopera messicana inizialmente nell’industria dell’auto e poi anche dei computer e smarthphone come la taiwanese Foxconn, poi delocalizzata nello Shenzhen cinese che, a sua volta, diventa una megalopoli di diversi milioni di abitanti, espressione del rampante capitalismo cinese che si articola anche dalla Turchia all’Europa e soprattutto all’Africa.

Il paradosso che conferma l’ambiguità di ogni misura correttiva volta ad agire sull’ambiente è che il trattato di libero scambio del Nord America (NAFTA) viene sancito da Bush senior con un muro metallico esteso per oltre un migliaio di km per prelevare e filtrare forza lavoro «regolare» dai movimenti migratori internazionali, quel muro che ha già prodotto devastazione ambientale e che ora Trump vorrebbe estendere fino a 3500 km, cementando e rivestendolo di pannelli solari per cavarne energia a basso costo e propagandisticamente pulita, a spese dei messicani e con ulteriori devastazioni ambientali sulle acque (freno alla corsa di fiumi e rivi d’acqua, agendo da vera e propria diga) e sulla deforestazione ulteriore. Un serio pericolo che si aggrava mettendo a repentaglio la vita di ben 800 specie animali autoctone, 180 delle quali già a serio rischio di estinzione tra cui il giaguaro, l’antilocapra americana, l’aquila di mare testa bianca e il lupo grigio. In quell’area di confine che è Ciudad Juárez, classificata come zona economica speciale, le imprese sono esentate dal pagamento delle tasse e dell’Iva. Città letteralmente industriale, con una miriade di fabbriche di grandi dimensioni intrecciate nel tessuto urbano. Con ben 32 parchi industriali dedicati alla produzione, la maggior parte degli stabilimenti non è separata fisicamente dall’area cittadina, ma si situa a fianco delle abitazioni. Nel 2013 in tutto il Messico le maquiladoras a regime speciale erano 6.300 e occupavano 2,3 milioni di persone, per quasi il 90% in mansioni alla linea di montaggio. Dal 2004 vi opera la Foxconn, che è diventata la più importante impresa di elettronica in Messico. Qui si tocca con mano il degrado ambientale e umano: violenza messa in campo da bande armate e polizia, sparizione periodica di persone in numero rilevante, e uccisioni (dal 1993 al 2014 sono state uccise circa 4000 donne in massima parte provenienti da classi popolari, impiegate nell’assemblaggio, nel narcotraffico e nella prostituzione).

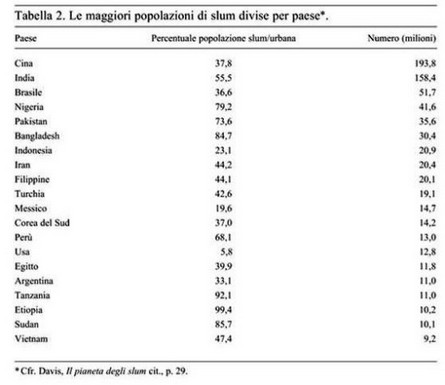

Non è però da credere che questa realtà ripeta la sorte dell’urbanizzazione ed espansione industriale con relativa occupazione operaia tra Ottocento e Novecento. Tutt’altro, questo mondo è anzi in smobilitazione e contrazione con conseguente regressione sociale. Qualcuno (Gregory Gouldin) afferma anzi che non è più tanto la gente di campagna che emigra verso le città, ma è la città che si muove verso la campagna. Accanto a processi di urbanizzazione ancora legati all’industrializzazione c’è un altro tipo di crescita urbana in cui la vecchia città industriale si trasforma deindustrializzandosi. Per fare un esempio della zona dei grandi laghi negli Stati Uniti, epicentro dell’industria automobilistica fino alla fine anni ’60, ora è uno spettacolo desolante a vedersi, centinaia di km di impianti arrugginiti dall’aspetto spettrale, abbandonati. Case e villette abbandonate, espropriate perché non finite di pagare da operai disoccupati e indebitati. Nel luglio 1967, Detroit era la quinta città degli USA (oltre 1 milione e mezzo di abitanti) con un proletariato, a maggioranza nero, di 800 mila operai solo nell’industria automobilistica della zona. I moti che scoppiarono in seguito alla crisi automobilistica videro impegnati 13 mila paracadutisti della 101^Divisione, e carri armati, mentre polizia e Guardia nazionale si rivelarono impotenti a contenerli. Oggi l’antica capitale dell’automobile è una Shrinking City (città che «si riduce»): specchio della decadenza e della regressione sociale, ha perduto la metà della popolazione, circa un milione di abitanti, il 35% del territorio municipale è disabitato, e il processo si è aggravato con la crisi dei subprime: 67 mila abitazioni sono state sequestrate in tre anni. Una delle metropoli più povere, con un terzo della popolazione sotto la soglia di povertà, 9 abitanti su 10 neri, con un apartheid fisico tra centro e sobborghi dove si concentrano le classi medie e le attività economiche. I grattacieli abbandonati del centro-città, aste senza bandiere, sono ormai i simboli della decadenza. Carcasse carbonizzate, parcheggi abbandonati, fabbriche dismesse, l’urbano si decompone, l’addensamento si ruralizza, e riprendono i suoni della natura, il canto del gallo e degli uccelli selvatici. Solo la banlieue avanza. Secondo Kurt Metzger, direttore di un ufficio studi demografici locale, il tasso reale di disoccupazione raggiunge anche il 40% (contro il 28,9% «ufficiale»). Ciò significa minore base fiscale e drastiche riduzioni dei servizi pubblici. Il tasso di mortalità infantile s’impenna al 18 per mille (3 volte la media degli USA, e uguale a quello dello Sri Lanka). Ovviamente … si sciopera sempre meno. La situazione di Detroit è analoga a tutte le città della zona dei Grandi Laghi, dove la fatiscenza degli scheletri arrugginiti degli impianti dismessi e la devastazione si estende per centinaia di km! Ma è solo un esempio di una realtà ad illustrare parzialmente la quale non basterebbe un libro e qualcuno come Mike Davis lo ha fatto nel 2006. Un dato che dovrebbe far riflettere è che in India le persone che vivono negli slum sono 160 milioni, in Cina più di 194 milioni. In Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Tanzania, Etiopia e Sudan oltre il 70% della popolazione urbana vive negli slum.

Parlando di regressione sociale e di periferie non possiamo certamente tralasciare quelle delle città italiane o le baraccopoli della Milano-Brescia, espressione prevalente di una sovrapproduzione di umanità che come si vede è sempre meno lo specchio dell’espansione millantata e sempre più della regressione sociale (peggioramento delle condizioni di vita dei salariati, pauperizzazione, perdita dei diritti e garanzie sociali, criminalizzazione, razzismo, schiavitù). La stessa California, epicentro dell’area del Pacifico in sviluppo nell’era reaganiana, rispetto al ristagno dell’area atlantica ed ora paurosamente in crisi con milioni di disoccupati, vede spuntare insediamenti non diversi da quelli che attorniano le città dell’America Latina. A Palm Springs, a pochi passi dalle case milionarie, sul territorio della riserva indiana, si trovano slums, detti colonias, che ospitano i contadini locali. Le denominazioni di questa immigrazione e addensamento nelle periferie delle megalopoli sono le più diverse, si va dalla «favela», al «basti», al «kampung», al «gecekondu», con abitazioni povere e abusive prive di acqua potabile, servizi igienici, fogne, strade e depositi per i rifiuti, utilizzati come spazio abitativo e insieme come luogo di lavoro, senza soluzione di continuità, costruite con mattoni crudi, rottami di ferro, legno di scarto, cemento o blocchi di fango, lamiere, teli di plastica o di stoffa, paglia, fogli di amianto, sacchi di iuta, cartone e altri rifiuti riciclati per un uso del tutto inadatto.

Secondo Mike Davis, il miliardo di umani che vive negli slums ha dimore meno solide di quelle dei primi cittadini neolitici di Catal Höyuk. Né è da pensare che si tratti di case in proprietà. I padroni degli slum sono in genere usurai, negozianti, poliziotti, funzionari di basso livello, venditori di bevande alcoliche, spacciatori, cambiavalute illegali, allibratori o capi banda, che affittano le case e i tuguri di cui sono proprietari. Alcuni accumulano denaro riscuotendo legalmente o illegalmente tributi dai poveri. Los Angeles, un paradossale insieme di 120 sobborghi, è la capitale, già dagli anni ’60, degli homeless, con oltre 100 mila senzatetto. Nelle baraccopoli di Libertador a Caracas ci sono 2 milioni di persone. Proprio nella capitale, Washington, solo due strade dopo il Campidoglio, si snoda una realtà diversa, fatta di carcasse di auto, palazzi sventrati e senza vetri alle finestre. Gli abitanti degli slums periferici di Lisbona si chiamano clandestinos, e guarda caso clandestini anche in Italia dove sono diffusi non solo nelle grandi città e a Milano, dove i cosiddetti irregolari per l’80% lavorano anche il sabato, e dove solo l’8,3% delle domande di regolarizzazione è stato accolto. E non erano nemmeno clandestini quelli «abusivi» buttati fuori, dopo una vera e propria mattanza militare in questi giorni a Cinecittà e a piazza Indipendenza a Roma, in stabili tutt’altro che fatiscenti ma sottoposti a speculazione edilizia, in mezzo alla strada con centinaia di famiglie a prevalenza di lavoratori immigrati.

Il problema dell’habitat è talmente esasperato che a Bombay ci sono da 10 a 12 milioni di occupanti «abusivi» e abitanti di casamenti, anche nei cimiteri, su 19 milioni di abitanti: è la capitale globale dello slum, seguita da Città del Messico e Dhaka (9-10 milioni ciascuna). Sempre a Bombay, dove solo 90 persone controllano la maggior parte di tutti i suoli liberi, un milione e mezzo di proletari, pur avendo un lavoro, sono privi di un tetto e dormono sui marciapiedi o nelle tombe dei cimiteri, o in chawl (fatiscenti monolocali di 15 m2, dove sono in 6, con in media 1 bagno ogni 5 famiglie). Mentre, in quella che è chiamata la «città dei morti», al Cairo, le tombe settecentesche dei Mamelucchi ospitano circa un milione di senzatetto (cenotàfi e làpidi sono usati come testiere di letto, tavoli, scansie), e un altro milione dorme sui tetti delle case, e ciò, più che costituire un problema, diventa materia di speculazione edilizia e persino motivata come attrattiva turistica: la «città dei morti» è classificata al diciannovesimo posto nella lista degli slums più grandi del mondo (di cui ben quattro sono al Cairo). In Egitto l’acquisto di suoli edificabili o già edificati «è diventato il terzo maggior settore di investimento non petrolifero dopo l’industria manifatturiera e il turismo» (Mike Davis, 2006). Non sono da meno le periferie mediterranee, come ad Atene e Napoli anche se mentre negli slum delle regioni sviluppate del mondo vive solo il 6% della popolazione, in quelli dei Paesi considerati, contro ogni evidenza, «in via di sviluppo» abitano i tre quarti dei residenti urbani. Così pure sulla «quarta sponda», da Tunisi a Casablanca a Tripoli al Cairo a Port Said.

Nell’Europa Orientale, lo slum peggiore è probabilmente quello noto come la «Cambogia», a Sofia, dove vivono relegati 35 mila rom. Di fatto, il concetto stesso di «cittadinanza» è superato in quanto criterio di inclusione (anche se usato come arma di esclusione). Quello dei campi rom è argomento tragico dove si concentrano tutti i prodotti del degrado, dal razzismo alla speculazione urbanistica, al malaffare, alla prostituzione, allo schiavismo stile antico, alla tratta. Tralasciamo l’habitat disperso, come i ponti, le stazioni delle metropolitane, i casali, i casotti, le masserie abbandonate del mezzogiorno d’Italia, quelle della Capitanata per intenderci, e le fabbriche abbandonate, palazzi deserti fatiscenti e privi di servizi, porticati o marciapiedi, mèta obbligata di una umanità all’ultimo stadio, come gli anziani, i dimenticati, destinati a morire alla prima gelata, gli schiavi dei caporali. Mosca sembra la capitale di questi slum, concentrato sociale di eserciti di squatter, minoranze nazionali, immigrati privi di documenti e soprattutto anziani, tanti anziani, spremuti e abbandonati. In Europa centrale, ma anche in Italia e altrove, è diffusa anche la forma di habitat su caravan.

La regressione sociale e il pauperismo sono l’aspetto più vistoso del problema ecologico dal versante umano del metabolismo uomo natura. Attualmente la regressione sociale è il prodotto più genuino e alla lunga dirompente dell’urbanizzazione del mondo capitalista, specie là dove tale processo è ulteriormente stravolto da squilibri economici e sociali indotti dal colonialismo coadiuvato dal razzismo. È un aspetto risultante dal movimento complessivo del capitale che produce una classe universale (Marx, Grundrisse), un proletariato immenso, nel senso di un insieme di uomini privi di ogni riserva e di vita reale, ma la cui esistenza «normale» è squallido riflesso e imitazione delle forme inorganiche alienate in cui il valore «si manifesta» in tutta la sua pietrificata onnipotenza. L’Asia e l’Africa sono solo l’epicentro di tali squilibri pervasivi delle conurbazioni. La popolazione urbana africana, cresciuta di oltre 10 volte dal 1950, raggiungerebbe il 63% nel 2050, ma già in Tunisia, Cirenaica e altrove, il 60% è urbanizzato e concentrato nella zona costiera, mentre quella asiatica dovrebbe raddoppiare. Otre la metà degli Indiani, 3/4 dei Cinesi e l’80% degli Indonesiani vivrà in città. Secondo il Rapporto 2008 sull’Urbanizzazione della Cina, redatto e pubblicato a Pechino, 15.04.2009, dall’Associazione Nazionale dei Sindaci, «la velocità dell’urbanizzazione attualmente in corso in Cina non ha precedenti nella storia umana», e «la popolazione agricola residente nelle aree urbane ha toccato il 45,68%, superando la quota dei 600 milioni di persone e ribaltando quasi del tutto i millenari equilibri città/campagna dell’ex Celeste Impero». In Cina, dai tardi anni ‘70 a oggi, 200 milioni di persone si sono trasferite a Donguang, Shenzhen, Fushan e Chengchow. Si calcola che i mingong cinesi (lavoratori stagionali) siano oltre 200 milioni, ma molti sfuggono ai censimenti proprio perché stagionali. Se si contassero tutti i mingong non registrati, la popolazione di Shanghai supererebbe i 20 milioni di persone. Vivono in capannoni, più affollati delle prigioni, e d’inverno a Pechino sono riversati nelle strade costretti a sopportare temperature polari e i venti impietosi del deserto del Gobi. Il governo cinese e i pianificatori di Pechino hanno reagito alla crisi del 2008 usando l’edilizia come strumento per sostenere l’economia «reale» e moltiplicare il Pil, programmando centinaia di megalopoli e arrivando ad annunciare di voler fondere Pechino con il porto di Tianjin e con la regione dell’Hebei, per creare Jjj, una nuova capitale da ben 130 milioni di abitanti. Secondo un reportage (Cecilia Attanasio Ghezzi e Nicola Longobardi, Le metropoli cinesi stanno divorando le campagne): tra il 2011 e il 2012 la Cina ha prodotto più cemento che gli Stati Uniti in tutto il XX secolo. Ma le grandi città cinesi, non poche delle quali persino lussuose ma lasciate vuote e abbandonate per assenza di acquirenti e costruite per pura speculazione, ingoiano le campagne circostanti a ritmi vorticosi. Lo scenario che ne esce fuori è che da un lato la deforestazione si mangia i polmoni verdi del pianeta, dall’altro sorgono vere e proprie foreste di grattacieli…vuote, semivuote e spettrali! Il motivo è sempre lo stesso: se la macchina produttiva smette di procedere a ritmi sempre più veloci, cade tutto con l’industria immobiliare, che coinvolge acciaio, cemento, vetro e carbone, e rappresenta con l’indotto almeno il 15% del PIL! Le imprese edili cinesi stanno facendo altrettanto in Africa costruendo interi quartieri che restano vuoti proprio come in Cina. I contadini diventano operai, con centinaia di milioni di persone che cambiano stile di vita. E non c’è contraddizione più vistosa che quella cinese: la Cina, che ha il 40% degli agricoltori del mondo, ma solo il 9% (o il 7%, a seconda delle fonti) del terreno agricolo mondiale, ha acquistato 2,1 milioni di ha in Sud America, nel Sud Est asiatico e in Australia, mentre vede ridursi al proprio interno le superfici coltivabili, e le fonti d’acqua arretrano con l’avanzare dell’industria, e così investe in questa direzione le sue riserve valutarie (1800 miliardi di $). E mentre dal Kazakistan al Queensland (Australia), dal Mozambico alle Filippine, le imprese cinesi coltivano riso, soia, mais, canna da zucchero, manioca, sorgo in cambio di tecnologie, di formazione e di fondi di sviluppo di infrastrutture, per converso, il Giappone compra terre in Cina, oltre che in Brasile.

Il cambiamento climatico riduce la disponibilità di terre coltivabili e questo fa la manna per l’aumento della rendita e le banche ci vanno a nozze. La Deutsche Bank e la Goldman Sachs (proprio lei, certo!) possiedono aziende e industrie della carne d’allevamento in Cina. La Banca d’investimenti Morgan Stanley, quella rifinanziata dal Dipartimento del Tesoro USA, possiede 40.000 ha in Ucraina, granaio d’Europa, dove anche il fondo speculativo russo Renaissance Capital ne possiede 300.000. Viceversa, la lituana Agrowill e le svedesi Alpcot Agro e Black Earth Farming investono massicciamente in Russia. Non possono mancare gli Americani: Black Rock (fondi d’investimento) costituisce un fondo speculativo agricolo di 300 milioni di $, di cui 30 milioni per acquisto di terre. La Dexio Capital (GB) compra 1,2 milioni di ha nelle steppe russe. La francese Louis Dreyfus Commodities, che già deteneva 60.000 ha in Brasile, compra e affitta terre in Nigeria e nell’Africa sub sahariana. Dal canto loro, la Banca Mondiale e la BERD (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) brigano affinché i governi sciolgano lacci e lacciuoli per facilitare l’acquisto di terre da parte degli investitori stranieri. E qui la contraddizione sta nel fatto che proprio paesi importatori netti di derrate, come il Kenia, la Tanzania o il Madagascar, sono tra quelli presi di mira, insieme ad altri come Uganda, Pakistan, Brasile e paradossalmente il Sudan, dove la contraddizione è al limite della follia, con un Darfur in crisi che fa assommare a 5,6 milioni i rifugiati da sfamare. La Cambogia, che affitta terreno per 600 milioni di $ al Qatar e al Kuwait, è poi proprio quella che deve attingere a 35 milioni di $ del Programma alimentare mondiale per alleviare la fame di oltre mezzo milione di persone sottoalimentate. I contraccolpi di queste nuove enclosures globalizzate sono l’aspetto biblico di una nuova questione agraria globale in cui la prospettiva di un’enorme proletarizzazione di contadini poveri senza terra, destinata a ingigantire le bidonville che circondano le megalopoli di quelle zone, genererà processi di sviluppo con migrazioni in ogni direzione, occupazioni di terre, lotte per la proprietà, diritti elementari ecc. a cui gli internazionalisti è bene che prestino molta attenzione. I termini quantitativi sono emblematici: a livello mondiale, il 4% dei proprietari fondiari possiede, già ora, la metà delle terre coltivabili del pianeta. E l’Enel che vanta “diritti” sulle acque degli assetati Mapuche mostra appena un’idea del cinismo imperialista.

2. Il capitalismo contro la natura: effetti sull’ambiente e sull’uomo

Quello tra gli uomini e la natura è inoltre, di fatto, un sistema che va considerato in scala, per cui qualunque fenomeno di qualsivoglia entità chiama in causa sia gli uomini che la natura. Ciò fa sì che quando si introduce qualunque innovazione nel processo produttivo lo si fa unicamente per il livello di profitto intravisto e senza badare al fatto che inevitabilmente ciò si riflette in scala su tutti gli elementi del sistema. Cosi, per es., l’uso della plastica e suoi derivati è cresciuto notevolmente negli ultimi 40 anni e il trend si riflette sulla composizione del rifiuto antropico marino, di cui la plastica rappresenta la frazione merceologica preponderante (nel 2011, dal 60% all’80% del totale, con punte del 90-95% in alcune regioni, secondo l’Unep, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente con sede a Nairobi, in Kenya), una presenza particolarmente dannosa per diverse specie animali come cetacei, tartarughe, pesci, uccelli marini, etc. Notizia del tg1 del 6 settembre è che le acque potabili presentano particelle di plastica anche nei fiumi italiani. Diverse fonti e studi segnalano che a causa della presenza massiccia di materiale plastico nei mari e negli oceani si sono creati grandi vortici come il Pacific Plastic Vortex, la cui estensione è stimata arrivare a qualche milione di km2, a causa di molti milioni di tonnellate di rifiuti galleggianti. Altri studi rilevano la presenza di altri vortici marini presenti in altre parti del globo terrestre. Secondo l’Unep e l’Agenzia di protezione ambiente svedese, di 115 specie di mammiferi marini, 49 sono a rischio di intrappolamento o ingestione di rifiuti marini. I cetacei e i mammiferi marini vengono attratti da questi materiali spesso di colore acceso. Elefanti marini, delfini, capodogli, lamantini sono tutti stati trovati ingerire sacchetti di plastica. Nelle tartarughe il sacchetto di plastica, scambiato per una medusa, provoca il blocco del tratto digestivo e il conseguente soffocamento. Circa 100.000 mammiferi marini, di cui 30.000 foche, e un numero rilevante di tartarughe rimangono uccisi dalla plastica in mare ogni anno nel mondo. Di 312 specie di uccelli marini, 111 sono note per aver ingerito rifiuti plastici. Tra i 700.000 e un milione di uccelli marini rimangono ogni anno uccisi per soffocamento o intrappolamento.

E sempre per il fatto che il capitalismo è un «sistema» dinamico operante esclusivamente per accumulare sempre più capitale, questo lo rende indifferente verso le conseguenze non previste nonché impotente ad affrontarne i tentativi di rimedio e la sfida per la sopravvivenza, a meno che il rimediare ai danni da esso stesso provocati non costituisca una fonte di ulteriori e maggiori profitti. Questa intima sua coerenza è al tempo stesso contraddittoria nei risultati, perché più mira all’accrescimento più accelera la tendenza alla distruzione, perché proprio la specificità sistemica di accumulo graduale e quantitativo dei fattori è diventata veloce in grado esponenziale e va determinando punti critici di peggioramento del rapporto tra le specie viventi e il territorio, insomma una inversione dialettica che giunge a rompere irreversibilmente e in modo imprevedibile un rapporto considerato fino alla prima rivoluzione industriale nel complesso ancora equilibrato. In definitiva, si tratta di afferrare razionalmente questo concetto, e cioè che qualunque progetto volto a ridurre, a frenare o invertire, o bloccare, e men che meno a prevenire, l’avanzamento catastrofico dell’eco-sistema, resta inutile o può essere considerato solo una pia intenzione, se si pretende di fare tutto ciò agendo sugli effetti o su parte di essi ma mantenendo in vita un sistema capitalistico ossessionato a ritmo paranoico dallo spettro della crescita economica che tale catastrofe sta provocando. Detto banalmente, il difetto sta nel manico: il capitale diventa un ostacolo per se stesso.

Il carattere interconnesso e a scala del capitalismo come sistema economico richiede per conoscerlo un approccio eco-sistemico che consenta di inquadrare anche il problema centrale e più controverso della questione ecologica dal punto di vista materialista: quello che da qualche decennio è indicato come l’insieme di «cambiamenti» definiti climatici e il cui andamento configurerebbe una rottura nel tradizionale equilibrio sia pure dinamico ma sostanzialmente stabile cui eravamo abituati fino a 150 anni fa nell’associare la parola «clima», che nell’etimologia greca e latina allude all’inclinazione dei raggi solari sulla superficie, a semplici variazioni naturali, determinando sempre le stesse variazioni stagionali a seconda della latitudine. Ora, nel «mutamento» climatico rientra un complesso anch’esso sistemico di almeno quattro parametri di variazioni determinate dall’uomo e valutate come certe, che converrà esaminare per quel che possiamo saperne, ciascun parametro nella sua specificità, per cui è meglio usare il condizionale: 1) l’atmosfera e gli oceani si sarebbero riscaldati; 2) la massa di neve e ghiaccio starebbe diminuendo; 3) il livello del mare sarebbe aumentato, e soprattutto 4) sarebbero aumentate le concentrazioni di gas ad effetto serra.

Rispondiamo che, pur non essendo in possesso di dati certi che solo un’organizzazione rivoluzionaria potrebbe avere, la possibilità di tali mutamenti irreversibili nei parametri climatici è da prendere in seria considerazione e discende dalle stesse caratteristiche del modo capitalistico di produzione, che in questo si distingue da tutti i precedenti modi di produzione che non erano arrivati a tale livello di alterazione del rapporto del comportamento umano con l’ambiente.

Infatti in tutte le precedenti formazioni sociali, comprese quelle contrassegnate da antagonismi di classe, la terra come territorio sia coltivabile che insediativo, nella fruizione del suo valore d’uso, cioè nella coltivazione e raccolta e fruizione della fertilità anche nella forma di possesso in gestione comune del suolo da parte delle comunità umane, è stata la fonte principale di sopravvivenza di tutte le specie viventi animali e vegetali, oltre che di progressivo arricchimento e potere per le classi dominanti. Il clima e le sue variazioni non interferivano ancora con questa gestione del suolo. Col capitalismo giunto al declino che lo incammina verso una inarrestabile decadenza, anche questa divaricazione tra le classi giunge al punto da creare gli odierni “padroni del mondo”, i quali, allo stato attuale, sono anche essi in progressione di arricchimento abnorme e a velocità esponenziale, usando in maniera dissennata e privatistica gli enormi aumenti della produttività del lavoro realizzati nel periodo espansivo. Solo alcuni mesi fa erano in effetti 8, e ora sono rimasti in 6 a spartirsi la metà della ricchezza dell’intera popolazione di circa 7 miliardi del mondo. Soltanto con l’affermarsi del capitalismo come modo di produzione dominante, questa istanza di sopravvivenza e sviluppo materiale e spirituale della specie umana data dal lavoro è messa definitivamente e ineludibilmente a rischio dalla trasformazione della terra da naturale condizione di lavoro in valore di scambio, vale a dire in merce che si compra e si vende al pari di tutte le altre merci. Col capitalismo, al di sopra e a danno del valore d’uso della terra e sempre più del sottosuolo, come del resto di qualunque altra merce come bene capace di soddisfare specifici bisogni, non conta più il fine, e pertanto il rispetto delle sue caratteristiche che ne facevano un valore anche morale. Per essere più chiari, la terra come fine e valore in sé, quello di mettere a disposizione le acque, l’aria, il cielo nella loro sanità e pulizia, nel loro valore estetico, la cura nella raccolta e coltivazione delle piante, frutti e specie indispensabili alla vita, scende da valore assoluto a valore relativo e perde importanza mentre diventa più importante e unico fine un nuovo valore d’uso specifico, il valore di scambio, che la trasforma in fonte spremibile, saccheggiabile e devastabile, di merce vendibile fino ad esaurimento e desertificazione. Bordiga ammoniva perciò che “mai la merce sfamerà l’uomo”. Fame vuol dire non meno di 2100 calorie al giorno, al di sotto della quali l’organismo umano non ha abbastanza energie per svolgere le sue normali funzioni, come pensare e camminare. I dati parlano di 1 miliardo di persone che vivono sotto questa soglia, per 2/3 addensate in Asia e nell’Africa subsahariana (dove 1 persona su 4 è affamata). È evidente che fame è anche povertà, e, come abbiamo visto, entrambe sono fame e povertà di classe.

L’uso e abuso della natura intera, ivi incluse le specie viventi e l’uomo stesso, nonché del territorio che non è infinito in estensione, ma limitato e sempre più spremuto, dissestato ed esausto sia in superficie che nelle viscere, è ricercato e ambito in termini di valore di scambio, perché garantisce privilegi in titoli e cedole in rendite, profitti, royalties, interessi su prestiti, nonché imposte per lo stato parassita. E questo “valore di scambio”, in funzione del quale il capitale pretende di dominare e rendere schiava del profitto la terra, i suoi abitanti e il lavoro umano, ribadiamo che ha una natura di classe, serve ad auto riprodursi del capitale nella sua forma finale, riassuntiva, di capitale finanziario e fittizio. Non riguarda certo i lavoratori la cui unica merce, la forza lavoro serve proprio a “valorizzare la terra” in modo capitalistico, alimentando quei profitti, rendite, interessi, imposte e tassazioni varie. E la rendita e i profitti e gli interessi costituiti e consolidati, compresa l’imposta statale, come è noto, si preoccupano dello stato di salute di entrambi, sia l’uomo che la terra se, e solo se e quando, ciò mostra qualche spiraglio di ulteriore e più elevato interesse, rendita, profitto. Con la crisi del 2008, le stesse multinazionali, le banche e i fondi speculativi disertano i mercati finanziari dei derivati, ormai «intossicati», e cercano un nuovo paradiso nella rendita fondiaria assoluta che si innalza automaticamente con l’aumento dei prezzi delle derrate gestito dalla borsa di Chicago, ivi compresi quelli dei biocarburanti, su cui i profitti sono almeno certi. Infatti, la circostanza per cui i prezzi delle derrate siano altissimi e in aumento al cospetto di bassi prezzi dei terreni agricoli, come era facile prevedere, scatenò la corsa ad accaparrarsi i terreni migliori e più vicini alle fonti d’acqua.

Il problema della privatizzazione e mercificazione delle acque, come accennato, sta diventando drammatico e meriterebbe di essere affrontato a parte, perché destinato ad aggravarsi con l’acuirsi dell’interesse delle multinazionali finanziarie per i terreni agricoli africani, comprati a prezzi stracciati per riconvertirli alla produzione di biomasse per il mercato delle energie cosiddette alternative dei Paesi ricchi. Più ancora delle guerre per le fonti energetiche fossili, le guerre per l’acqua saranno sempre più devastanti. L’accesso all’acqua è uno dei settori in cui l’impatto è più devastante poiché incide a sua volta su tutti gli altri fattori vitali. Secondo gli esperti (fonte Unesco), l’acqua del mondo sarebbe ancora sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti, se per buona parte non fosse inquinata e avvelenata dall’attività industriale, anch’essa vertiginosamente aumentata e diffusa su tutto il globo e se l’agricoltura, ancora non molto tempo fa praticata secondo saperi quasi immutati da millenni, non fosse stata anch’essa industrializzata, con una crescita esponenziale del fabbisogno d’acqua e insieme con un uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi; cioè con un progressivo inquinamento con sostanze non biodegradabili o avvelenate dell’intero sistema idrico, e conseguentemente del pianeta Terra già funestato dal dissesto idrogeologico. Il Rapporto 2009 dell’Unesco sull’acqua calcola infatti che 1 miliardo e 200 milioni di individui non vi abbiano accesso. L’UNDP (United Nations Development Programme) aggiunge che «un bambino ogni due secondi» muore per malattie legate alla non potabilità dell’acqua che beve o alla sua totale mancanza. Otto milioni di persone l’anno muoiono a causa della siccità, oltre metà dei letti d’ospedale nel mondo sono occupati da persone che hanno malattie derivanti da acque inquinate. E le previsioni da qui al 2025 sono funeste: più di 3 miliardi di persone potrebbero ritrovarsi a vivere in Paesi «water-stressed», tra cui l’Italia, specie quando l’acqua più scarseggia a causa del fatto che l’80% del suo consumo avviene nei settori industriali e agricoli. Negli anni ‘90, la Dabhol Power Corporation, una controllata di Enron (compagnia statunitense per l’energia), dopo aver comprato terreni in India, vi ha gestito interi bacini idrici lasciando a secco interi villaggi. Le sollevazioni delle popolazioni locali sono state puntualmente represse e occultate dai media, anche per l’evidente effetto di contagio che tenderebbero ad assumere, come successe con i moti causati dal repentino aumento dei prezzi delle derrate in Algeria, a loro volta intrecciati con quelli tunisini al momento dell’innesco delle primavere arabe. In Nigeria, un’impresa petrolifera ha sistematicamente danneggiato raccolti e inquinato l’acqua potabile. Sul territorio della popolazione Mapuche in Patagonia (che insiste sull’immensa riserva idrica dell’Acquìfero Guaranì), si sono radicati gli interessi di Endesa, la cui proprietaria è Enel, azionista di maggioranza di Hidroaysèn, impresa aggiudicataria dei pretesi «diritti» (!) sull’acqua in quella zona.

Solo col capitalismo l’acqua, e persino l’aria, cessano di essere bene comune, privatizzandoli come “diritto” di pochi. A tutt’oggi interessi costituiti di questo genere, così tenaci ed intrecciati, gravitano ancora prevalentemente intorno al capitale finanziario praticamente fuso con la profittabilità determinata dall’infrastruttura creata intorno sia alla produzione che al consumo di combustibili fossili: la filiera del carbone, petrolio, acciaio e trasporto su gomma, supportata da una caterva di elementi sociali: amministratori, tutori dell’ordine, militari, semplici lacchè, funzionari e burocrati, politici e religiosi che servono parassitariamente a puntellare il sistema di funzionamento di tutta la macchina anche organizzativa e di potere politico del capitale. Da qualche tempo anche le terre rare, la coltivazione per il bio-carburante, o l’estrazione del cobalto, stanno creando situazioni di esproprio di terreno a contadini impoveriti e dipendenza alimentare dal mercato mondiale del business, e ciò si traduce in guerre, carestie e fame per intere popolazioni: nei paesi industrializzati, dal 10 al 16% del reddito va in spesa alimentare, mentre in quelli cosiddetti «poveri» la percentuale va dal 50 all’80%! Ciò non significa che nei paesi ricchi mangino di meno ma che la spesa alimentare rappresenta solo il 10-16% dell’intera spesa, inferiore di certo alla restante spesa in lussi vari che nei paesi poveri manca per i poveri di quei paesi. A metà settembre 2008, erano 920 milioni di persone in preda alla fame, contro gli 850 milioni di prima dell’impennata dei prezzi, saliti anche a causa dell’aumento della domanda dovuta alla crescita della popolazione mondiale. Per il 70% si tratta di contadini. I cosiddetti «aiuti» alimentari internazionali sono caduti, nel 2008, ai livelli più bassi da 40 anni. Il rapporto FAO e PAM sullo «Stato dell’Insicurezza Alimentare nel Mondo 2009», afferma che su 1,02 miliardi di affamati nel mondo, 642 milioni vivono nella regione Asia Pacifico; 265 milioni nell’Africa Sub-Sahariana, 53 milioni in America Latina e Caraibi, 42 milioni in Medio Oriente e Nord Africa e 15 milioni nei paesi industrializzati. Di fronte a tale complesso di interessi, un’eventuale energia cosiddetta “pulita” o a impatto ambientale minore avrebbe il compito di soppiantare dei processi di accumulazione di capitale già consolidati e dominanti, ma questo è impossibile, anche se costituisce l’utopia di tanti ecologisti e verdi in varie parti del mondo. Occorrerebbe che i sistemi «alternativi» a questo inferno anti ecologico, ma redditizio per il capitale anche se in crisi, siano concepiti al di fuori del sistema del profitto, come se il capitalismo non esistesse, e vengano cioè costruiti per così dire da zero, cioè senza altri competitori, prima che entrino, come vogliono le leggi del mercato, in competizione con i vecchi sistemi. Questa peculiarità del capitalismo rende incontrollabili, ingovernabili e prive di efficacia e di risultati le soluzioni presentate di fronte alle sfide drammatiche sulla sopravvivenza della biosfera. Oggi, la struttura finanziaria del capitalismo mondiale, a partire dalla Banca Mondiale e dal FMI, è impastoiata con l’economia del combustibile fossile, al punto che sulle riserve del sottosuolo, valutate in trilioni di dollari, si fanno già i conti sul futuro delle grandi imprese multinazionali, senza neanche pensare che bruciare queste riserve di idrocarburi soltanto ai ritmi attuali equivale secondo i climatologi a mandare i livelli del riscaldamento climatico di oltre 5/6 punti al di sopra dei livelli già a rischio, equivale dunque ad un clima … infernale, invivibile e da estinzione.

Entrando nello specifico dei parametri di cui sopra, l’effetto serra, considerato come base naturale, consente la vita fino a quando mantiene la temperatura terrestre intorno ai 10° C sopra lo zero. La luna è priva di atmosfera per via che la sua temperatura è di 20° sotto zero. Per farla breve, negli ultimi 50 anni, le emissioni di anidride carbonica, CO2, determinate dall’uso dei combustibili fossili a partire dalla rivoluzione industriale, si sarebbero concentrate in quantità e in tempo accelerato, a un livello che è il più alto degli ultimi 400.000 anni. Insieme con altri gas, come metano, ossidi di azoto, ozono e con i clorofluorocarburi, viene assorbita la radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre irradiata dal sole e rimandata verso il basso. Questo, ed altro, porta autorevoli istituti come l’IPCC (Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, promosso dalle Nazioni Unite, composto di climatologi, biologi, fisici, ecologi, economisti) nel suo rapporto del 2007, a stabilire che nel XX secolo, dal 1861, la temperatura è aumentata di circa 0,6° centigradi, e con valutazione probabilistica sarebbe l’aumento più imponente degli ultimi 1000 anni. Né l’aumento è limitato alla superficie terrestre, ma si estende fino ad 8 Km dell’atmosfera. Dal 1960 le superficie coperte da ghiaccio perenne sono diminuite di quasi il 10%, mentre la durata annuale del ghiaccio e della neve sui laghi e sui fiumi alle medie e alte latitudini è diminuita di circa 2 settimane nell’ultimo secolo. Ciò significa complessivamente riscaldamento dell’atmosfera le cui conseguenze sono tante, a partire dalla navigabilità dell’Artico già da questo secolo. Inoltre è prevedibile lo spostamento delle principali fasce di precipitazione, con un’accelerazione del ciclo idrologico, un’atmosfera più energetica, con più evaporazioni e più precipitazioni e con temperature alla superficie più alte, maggior frequenza di uragani e temporali violenti e devastanti; infine c’è l’innalzamento del livello dei mari che, se già di 10-20 cm, sarebbe devastante. Uno degli esempi della devastazione anch’essa scalare è che l’uso dei combustibili fossili responsabile della concentrazione della CO2 ha portato alla deforestazione che a sua volta, eliminando le piante, ne annulla la funzione di fotosintesi e quindi di riciclaggio della CO2. L’aumento dell’anidride carbonica (CO2), degli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, degli ossidi d’azoto (NOx), genera inoltre le «piogge acide» dovute all’abbassamento del pH (acidificazione) delle precipitazioni, con effetti devastanti sulle piante, ma anche sulla flora di batteri utili e persino sulla erosione di monumenti in pietra.

3. Gli effetti sempre più catastrofici di questo rapporto capitalismo/natura

Nel modo che stiamo vedendo, la terra, da bene comune indispensabile alla comunità vivente che si può gestire soltanto obbedendo alle sue leggi naturali, come affermava Bacone, rispettandola cioè, perché resti fonte di sostentamento, diventa un fonte di profitto solo per chi se ne impossessa, a prescindere e spesso a danno della sua funzione naturale. Accade così che man mano che il capitalismo, incurante degli effetti collaterali, avanza, come i bimbetti dietro al pifferaio magico di Hamelin della favola, verso la sua inevitabile e acefala autodistruzione, la terra è sempre più inquinata, saccheggiata, sfruttata scientificamente e distrutta, fino all’esaurimento. Ma il danno veicolato dal capitalismo non si esercita soltanto sulla terra e sull’uomo, bensì nei rapporti di produzione tra esseri umani e nei processi lavorativi messi in atto per il profitto rispetto alla terra che coltiviamo, ai materiali che si trattano (si pensi all’amianto), alle procedure nelle lavorazioni industriali, ai cibi che ne traiamo, alle acque che beviamo e all’aria che inaliamo, ossia nel rapporto di lavoro in agricoltura, nelle campagne e sui monti, sul territorio in generale (urbanizzazione e rendita fondiaria, monoculture industriali, deforestazione, dissesto idro-geologico) e sul sottosuolo (miniere, gas, idrocarburi etc.), mare e relativa vita acquatica nonché estrazioni di combustibili fossili, e via enumerando con le piogge acide, la polluzione in polveri sottili, odori e veleni, inquinamento dei fiumi ed eutrofizzazione dei mari, l’assottigliarsi della fascia d’ozono e il cosiddetto «effetto serra» come si è visto. Senza contare la delizia del commercio e del trasporto, dove ogni fase comporta problemi ecologici, dagli imballaggi agli scarichi.Andando nel dettaglio del disastro provocato dall’affermazione della legge del valore di scambio, del profitto ad ogni costo, operato dal capitalismo come modo di produzione dominante, esso raggiunge il parossismo a partire dal secondo dopoguerra proprio come fase di “ricostruzione” seguita ad una delle sue periodiche crisi di accumulazione conclusasi col secondo conflitto mondiale. Abbiamo visto progressive desertificazioni reali, al di là di ogni propaganda, a causa dell’esaurimento dei suoli mediante l’abuso di monoculture, l’utilizzo, senza preoccuparsi degli effetti collaterali spesso noti, di concimi chimici, insetticidi, pesticidi, diossine, amianto, senza alcun riguardo alle note alterazioni del normale metabolismo dei viventi con la natura, a cominciare dai danni all’apparato respiratorio ma anche a tutte le altre funzioni biologiche. A ciò si aggiungono frane, alluvioni, uragani violenti, incendi, infestazioni, crolli e dissesto ad un ritmo sempre più ravvicinato. Ormai i cicli biologici cosiddetti “normali” sono profondamente alterati, se non distrutti almeno in parte, come il clima, a detta di molti stessi istituti scientifici al servizio del capitale, sia pur depurati e sceverati dall’effetto propaganda. Non ci rendiamo conto neppure che il termine “naturale” è piuttosto un termine non corrispondente al suo contenuto concettuale, dato che, come già ci ammoniva Engels, è impossibile trovare oggi qualcosa di “naturale” nel senso ormai mitico di “incontaminato”, mentre tutto è artefatto, acculturato, sottoposto alla veloce trasformazione dalla mano potenziata dello strumento meccanico, industriale in funzione del profitto come si è detto. Queste non sono neppure novità, ma questo misto di cinismo e fatalismo è rimasto inalterato nei cuori e nelle menti di lor signori fin da quando Marx ed Engels andavano descrivendo la natura entropica del capitalismo che tratta la terra come un conquistatore potrebbe trattare un paese nemico.

4. I ‘rimedi’ capitalistici: le calamità capitalistiche diventano naturali e si trasformano in ‘opportunità’

Proprio a causa del carattere sistemico interattivo del rapporto tra l’uomo e la natura, non possiamo più permetterci di concepire e affrontare separatamente la questione del pianeta Terra, con tutte le sue articolazioni e implicazioni sia verso i cambiamenti “climatici”, riguardo al paventato “riscaldamento globale”, come qualcosa da un lato lontanissima perché sconosciuta nei fondamenti scientifici e nella informazione, contrastata tra chi è interessato alla civiltà dell’energia fossile e chi comincia a lucrare sulle cosiddette energie pulite, che sono anche esse una capitalizzazione del sole, del vento, del movimento delle acque, e pongono altrettanti problemi di smaltimento di rifiuti, si pensi solo allo smaltimento dei pannelli solari o ai silos delle pale eoliche. Dall’altro lato, la questione ecologica è vista come qualcosa che ci riguarda al massimo come una realtà di buon vicinato, accanto al problema più quotidiano e immediato costituito dal lavoro salariato per la classe proletaria. Il vecchio movimento operaio della fase espansiva del capitalismo, con le precedenti generazioni del marxismo, hanno tenuto separati i problemi del lavoro rispetto a quelli ecologici, senza tuttavia ignorarli ma lasciando libero campo da un lato alle organizzazioni riformiste e opportuniste nelle questioni sindacali, dall’altra alle organizzazioni ambientaliste piccolo borghesi riformiste, come i Verdi nelle questioni ambientali di carattere amministrativo locale (come la gestione dei rifiuti sempre sull’orlo dello scandalo come quello della “munnezza” nelle grandi città). Così addirittura di fronte a calamità e disastri indotti dal capitalismo si afferma l’ideologia mistificatrice sul carattere naturale dei disastri, sulla loro imprevedibilità e fatalità, per finire nel rimboccarsi le maniche del pensare positivo, della fiducia nella onnipotenza del capitalismo, nella crescita e nello sviluppo, vedendoci come una “opportunità” di esercitare la nostra sconfinata fantasia per trarre vantaggio anche dai disastri in occasione di terremoti e alluvioni, come fanno i non più pochi parassiti che ci campano mettendo in atto le cosiddette start up di riciclaggio creativo e innovativo, di creazione artificiale di fonti energetiche cosiddette alternative, di rimedio alla disoccupazione giovanile mediante il ritorno all’agricoltura persino sul balcone di casa, o della bonifica delle terre più malridotte e sterili o con l’immancabile “occupazione” in nuovi settori che non si vedono mai.

Questo meccanismo di auto-crescita nel processo e riproduzione del capitale sociale complessivo che tutto egemonizza e sottomette mediante accumulazione, come si è ampiamente documentato, è anti-ecologico al massimo grado perché è al tempo stesso un processo di auto-cannibalizzazione, in quanto la crescita in dimensioni del capitale avviene sempre e comunque mediante un sistema di espropriazione di lavoro vivo da parte di quello che possiamo considerare come un vampiro già morto (economicamente il lavoro morto, o capitale costante in Marx) che succhia lavoro vivo (mediante capitale variabile destinato al salario che paga il tempo di lavoro in cui viene spremuta la forza lavoro) ad una classe che in questa fase si consuma e depaupera fisicamente e degenera moralmente senza neppure riuscire a riprodurre se stessa come forza lavoro biologica, per cui possiamo parlare di riproduzione sociale “contratta”: da un lato la ricchezza prodotta dagli aumenti di produttività si concentra nelle mani di un pugno sempre più ristretto di capitalisti, dall’altro la forza lavoro viva non si riproduce e tende a dilagare la povertà.

L’approccio della classe borghese alle questioni ambientali e in genere al problema ecologico è volto sempre alla contabilizzazione del rapporto tra costi e benefici, che essa pretende di “trattare” contabilizzando su tutto, come si tratta fra pescecani, dove il pesce grosso è interessato unicamente a mangiarsi il pesce piccolo. Se infatti, stabilito che i piani volontari dei singoli Stati per ridurre la temperatura del pianeta hanno prodotto l’avvicinamento a quei 4°C intravisto dagli scienziati come termine ultimo per la fine del mondo e della civiltà, il loro accordo pretendeva di risolvere la questione stabilendo che si dovesse abbassarla formalmente sotto l’1,5°C come nella «convenzione» di Parigi sul clima. Di fatto già dal 1861 ad oggi la temperatura media della Terra è aumentata di 0.6°C e di quasi 1°C nella sola Europa. Gli scienziati prevedono per i prossimi decenni un ulteriore aumento della temperatura tra 1,4 e 5,8°C. È come quando si formano commissioni ad hoc per stabilire che il numero di nano-particelle emesse dai gas degli scarichi automobilistici e industriali non devono superare certi livelli definiti di “tollerabilità”, oltre i quali consentire di multare chi li supera. Per tollerabilità poi vuol dire tanti morti ogni tanti abitanti. I morti ci sono comunque, basta che gli esperti certifichino che il loro livello è tollerabile. Tutti son contenti, e si continua regolarmente a inquinare sia sotto che sopra quei livelli, proprio quando si vuole disinquinare (es. con gli inceneritori alla diossina per i rifiuti). Se non fossimo dei materialisti, penseremmo che questi sono pazzi a ragionare così, in termini di budget. I fallimenti degli accordi internazionali come anche quello di Parigi, accordi appunto tra pescecani interessati unicamente a lucrare sui disastri, persino sui cadaveri, lasciano il tempo che trovano, sono prontamente adattati e rimodulati, quando non sconfessati successivamente, come sta accadendo con Trump verso la ventata propagandista e ambientalista del premio Nobel per la pace, il guerrafondaio a sua volta Obama.

Come si vede, anche quella di trarre vantaggio dai disastri provocati dal capitalismo nella rottura del ricambio organico con la natura, o metabolismo come lo chiama Marx ponendolo al centro della questione ecologica per eccellenza, così come è venuto precisandolo negli ultimi anni della sua esistenza, è diventata ormai la maniera dell’agire ultra-positivo da bicchiere tutto pieno dell’uomo economico, fiducioso come tutti i ministri economici dei vari governi che si stanno susseguendo nel corso della crisi. Per mestiere questi signori vedono tutto in termini di “opportunità”, sia quando si scatenano catastrofi mica tanto naturali come terremoti, alluvioni, incendi più o meno provocati dolosamente persino da vigili del fuoco per sgraffignare la bellezza di 10 € l’ora, sia quando medici chiedono prestazioni magari “intra moenia” per rattoppare lo sfascio del corpo umano, o gli avvocati chiedono parcelle per difendere ladri, imbroglioni e mafiosi oltre ai poveri cristi, o quando si appiccano gli inneschi per gli incendi, riconosciuti come dolosi al 90%.

La natura anti-ecologica di questo congegno la possiamo vedere anche nei rapporti di lavoro soprattutto in periodi di crisi capitalistica in cui il capitale ristruttura trasferendo sue quote da una parte ad altre del pianeta, chiudendo o cedendo ad altri fabbriche, licenziando lavoratori. I quali sono costretti a rivendicare il reintegro nel posto di lavoro, anche quando si tratta, per es., di fabbriche di mine, carri armati o aerei da combattimento o comunque impianti e macchinari che producono merci inutili per i lavoratori stessi e persino nocive per l’uomo e l’ambiente. Questo problema si porrà sempre di più e in maniera drammatica in un’economia come quella che stiamo descrivendo, utile solo al capitale e che si avvia a fomentare sempre nuove guerre per la propria sopravvivenza, secondo la legge sua propria di distruggere per profittare dalla ricostruzione, per rialzare il tasso di profitto schiavizzando e dimezzando i salari. Lo spirito, e il mantra, del posto di lavoro che «non si tocca» è diventato, con la complicità dell’opportunismo dei sindacalisti di regime, il veicolo del controllo ideologico sulle masse operaie per decenni, ed è attualmente uno dei puntelli del regime capitalistico che non intaccano la coscienza del carattere (accettato come tutto sommato positivo ed eterno) del capitalismo. A differenza della fase espansiva del capitalismo, il movimento operaio riusciva ancora ad esprimere forme di lotta antimilitarista come il blocco dei treni che trasportavano armi e gli scioperi nelle fabbriche di produzione di materiale bellico. Oggi nessun sindacato di regime andrebbe a bloccare la produzione di mine anti-uomo made in Italy usate in Yemen e venduta alla monarchia Saudita con tanto di regalo di Rolex alla Pinotti.

Infine, per limitarci alle campagne, in occidente e in particolare in Italia, son finiti i tempi delle grandi lotte dei contadini senza terra, oggi i lavoratori e lavoratrici delle campagne sono praticamente tutti braccianti salariati o anche schiavi immigrati in forma ancor più disumana della schiavitù come proprietà, al servizio, per mille fili e intermediari, all’agro-business globale. E questa trasformazione porta a completamento, se ce ne fosse bisogno, la trasformazione profonda del rapporto uomo-natura.

5. Movimenti ecologisti e riformismo ambientalista

Le dimensioni del problema climatico e il contesto sociale di guerra tra interessi contrapposti, sono di per sé inquietanti per via del fatto che se si volesse intervenire sugli effetti del cambiamento occorrerebbe l’intervento risoluto di tutta la popolazione mondiale, che è invece divisa, o di un’autorità mondiale, che non esiste, non potendo singolarmente o isolatamente influenzare il cambiamento, facendo ricorso a scelte di consumo nella vita quotidiana anche con battaglie locali o nazionali (compostaggio, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, risparmio energetico e dell’acqua), in quanto, se si agisce sui modelli di consumo, non si può fare a meno di agire anche sui modelli produttivi. E come si fa ad agire su modelli produttivi volti al valore di scambio ossia al profitto, che richiede la produzione di armi, di yacht o dell’alta moda e del lusso, anziché, ma solo per ipotesi, di frumento per gli affamati? Da questa ansia e precarietà e insicurezza nascono una serie di movimenti e organizzazioni che fanno del programma riformista in senso ecologico e ambientali il loro bacino di raccolta del consenso elettorale soprattutto negli strati che più vedono intaccati progressivamente il loro tenore di vita e deteriorarsi i loro patrimoni nell’insicurezza e precarietà del reddito.

Non si può farne l’analisi specifica né descriverne la genesi e i programmi, ma per avere una idea delle dimensioni del problema, John Bellamy Foster fa un confronto tra i rifiuti prodotti dalle famiglie degli Stati Uniti e quelli del restante di tutta la società. A quale risultato ecologico porta una battaglia per l’eliminazione dei rifiuti delle famiglie che raggiungerebbe solo il 3% circa dei consumi materiali di tutta la società dal momento che il resto di quel 3%, ossia il 97%, son rifiuti delle corporation? Un altro esempio di banalizzazione del problema ecologico ce lo fornisce ancora J. B. Foster: quello della forchetta di plastica fabbricata in chi sa quale altra parte del mondo per mangiare l’insalata take-away, e che buttiamo via con tutto l’imballaggio nella spazzatura, dopo averla usata forse per appena un minuto, mentre è costata un po’ di minuti in più per produrla, sì che un’identica forchetta di plastica si realizza con prodotti petrolchimici e poi viene spedita in tutto il mondo per il prossimo pasto veloce: significa che sei entrato nella morsa di un sistema che fa, ancora una volta, del sistema distruttivo e sprecone una virtù, per mezzo della distruzione e dei rifiuti. Uno spreco che è veramente tale che negli Stati Uniti, dove il problema dei senza riserve raggiunge dimensioni notevoli come tutto in quel Paese (e dove non ci sarebbe neppure bisogno di convincere la popolazione a comprare cose di cui non hanno bisogno o di cui non sanno che farsene, che gettano via appena comprate perché aprendole si scopre che non funzionano) più di 1 trilione di $ all’anno se ne va in spese di marketing, ossia targeting, ricerca motivazionale, sviluppo del prodotto, imballaggio, promozione vendite, pubblicità, directmarketing, etc. In questo ambito di rivendicazioni contraddittorie e comunque sempre utili a qualche fetta del mondo capitalistico si giocano le politiche riformiste dei movimenti ecologisti in tutti i paesi capitalisti.

Conclusioni

Marx ed Engels descrissero questo capolavoro di distruzione della natura e dell’uomo sussunta sotto il dominio del capitale e dei suoi processi di accumulazione. Fu lo scopo della loro vita. L’esaurimento del suolo appunto mediante le monoculture, la distruzione per saccheggio e rapina dell’economia, lo sfruttamento dell’uomo e del suolo delle colonie unito allo sfruttamento privo di scrupoli della terra e l’asservimento della popolazione indigena, quando non dello sterminio, con la distruzione, in particolare, delle foreste, per ampliare le terre coltivabili e per procurarsi materie prime, con effetti di rimando sull’esaurimento del suolo, l’estinzione di specie animali, e tutto quanto abbiamo descritto sopra. Tutto questo deriva per loro dalla rottura di un rapporto equilibrato tra l’uomo e la natura, quello che essi chiamarono metabolismo naturale. La loro conclusione fu che il capitalismo era incompatibile con la vita della natura nel suo insieme. Oggi ben poco c’è da aggiungere alla loro diagnosi, tranne le dimensioni e i ritmi raggiunti dal problema della rottura del ricambio organico tra uomo e natura. Si tratta di estendere la consapevolezza internazionale e internazionalista della necessità di far leva su ognuna delle contraddizioni poste dalla questione ecologica, battersi secondo una strategia e una tattica che portino l’uomo e la natura fuori dal dominio capitalista. Dalla schiavitù salariata e dalla nocività che questo rapporto di produzione viene assumendo, dalle questioni conflittuali tra popoli e nazioni che tale rapporto genera, dal problema abitativo e dai drammi che esso pone alla circolazione della manodopera sul mercato mondiale funestato da guerre, devastazioni ambientali, dal riscaldamento climatico, dalle polluzioni atmosferiche, nonché dalla serie di calamità come uragani, terremoti e alluvioni, l’insieme di questi fattori distruttivi che abbiamo visto ricondursi tutti allo stesso meccanismo, rende precaria e sempre più insicura e invivibile la vita urbanizzata nelle megalopoli per le classi sfruttate e oppresse del pianeta, sia quelle urbanizzate che quelle ancora rurali divenute insicure anche per i ceti intermedi.

Tutto questo apre la strada a processi di guerre e possibili rivoluzioni emancipatorie con un programma che calibri ad ogni situazione di conflitto il nodo ecologico fondamentale, dalla abolizione della proprietà delle condizioni di lavoro, in primo luogo la terra, al lavoro salariato, il cui obbiettivo finale non è né la riforma né la sua conservazione ma l’abolizione, premessa indispensabile per una uscita dal capitalismo. Uscire dal capitalismo si può solo restituendo alla forza lavoro il possesso delle condizioni di lavoro che gli sono proprie, così come si può uscire dalla legge del valore di scambio, abolendo la merce e la sua compravendita, ripristinando nell’unico modo possibile un rapporto ecologico di fondo con la natura. Ciò equivale a riportare il lavoro alla sua unità col tempo di vita, mentre oggi il capitalismo tende a trasformarlo in tempo esclusivamente di lavoro, trasformando i lavoratori in una massa di schiavi a salario.

Che l’uscita dal capitalismo con tutte le rispettive misure tattiche dall’abolizione della proprietà privata e del lavoro salariato, siano poste come elemento strategico in ogni situazione di lotta particolare per degli internazionalisti non significa rinviare il tutto alle calende greche nel mondo dell’utopia, come può pensare qualcuno troppo abituato alle lotte per la sopravvivenza quotidiana cui ci ha costretto da decenni il capitalismo. Porre questo elemento strategico di fondo in ogni azione rivendicativa significa aver raggiunto la capacità di intercettare, sia pure nei confini modesti di una tendenza politica, la consapevolezza che non si esce dalla morsa cui ci costringe il sistema di vita capitalistico senza lottare politicamente per rovesciarlo.

Note

[1] Da qui in avanti, salvo altra fonte, i dati per lo più di fonte ONU, sono in D. Lepore, Gemeinwesen o Gemeinshaft. Decadenza del capitalismo e regressione sociale, Torino, 2011, pp. 14 e sgg.